ポータブル電源で元を取ることはできる?普段使いで電気代節約になるか試算してみた

この記事は、ポータブル電源で元が取れるのか、試算した内容を紹介します。

結論から言うと、普段使いの節電で約60,000円の節約なので、ポータブル電源の費用をまなかうことはできません。

しかし、一部の費用を節約できる点や、災害用に備える安心感があることは確かです。

ポータブル電源で元を取ることができるのか詳細を知りたい方はこのまま読み進めて、元を取りやすいモデルを見たい方は以下からチェックしてください。

6,000回使用できて元が取りやすい↓

ポータブル電源で元を取るは可能なのか?

ポータブル電源は高額な商品なので、「電気代を節約して元が取れないかな?」と考えてしまいますよね。

ここでは、ポータブル電源を深夜電力やソーラーパネルを使って充電すると、元が取れるのか解説します。

節電目的で元は取れない

結論から言うと、ポータブル電源を「電気代の節約」で元を取ろうと考えるのは、現実的には難しいといえます。

なぜなら、ポータブル電源そのものの価格が500Whクラスなら約5万円と高額であり、バッテリー寿命2,000回(毎日使って約5年)の範囲で回収できるほどの節電効果を得るのは困難だからです。

例えば、5万円のモデルを購入して月に500円節約できたとしても、回収には8年以上かかります。

サイクル寿命が2,000回前後であれば、寿命を迎える前に回収は難しくなってしまうでしょう。(500Whクラスで6,000回サイクルの商品があるので、後ほど紹介しますね)

また、1000Whクラス約10万円のモデルで4,000回のサイクル寿命を持つ製品もあります。

この場合、理論上は長く使えるため回収のチャンスは広がります。

しかし、毎月500円の節約効果では回収までに16年以上かかる計算です。

現実には使用環境やバッテリー劣化の影響もあるため、寿命いっぱいまでフル活用できるケースはまれで、やはり「節電目的だけで元を取るのは難しい」といえるでしょう。

ポータブル電源をフル充電したときの電気代について

次に、ポータブル電源を使うときに知っておきたいのが「充電にかかるコスト」と「どれだけ節約できるのか」です。

例えば、1,000Whのポータブル電源を家庭用電源(31円/kWh)でフル充電すると、約31円の電気代が発生します。

これを毎日充電すると 1か月で約930円 かかります。

では、ポータブル電源を使うことでどのくらい節約できるのでしょうか?

- そのままコンセントから電気を使う場合:昼間料金 31円/kWh

- 深夜に充電して日中に使う場合:夜間料金 20円/kWh → 1回あたり約20円

この場合、1回の使用で 約11円の差額(31円?20円)が生まれます。

1か月毎日使えば 11円×30日=約330円 の節約になります。

つまり「月500円の節約」というシミュレーションは、1,000Whクラスのモデルを毎日使う場合でも少し高めの見積もりで、実際には 月300〜400円前後が現実的です。

容量が2,000Whなら節約効果も倍になりますが、同時に充電コストも増えるので、結局「節電だけで元を取るのは難しい」といえるのです。

電気料金の高騰でポータブル電源は元を取りやすくなった?

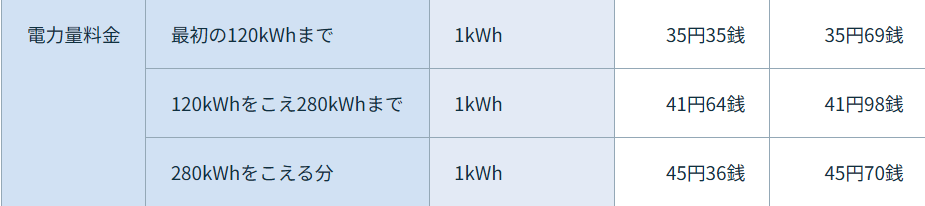

引用:ほくでん

電気料金は年々上昇傾向にあり、2025年の北海道電力では約36円/kWhです。

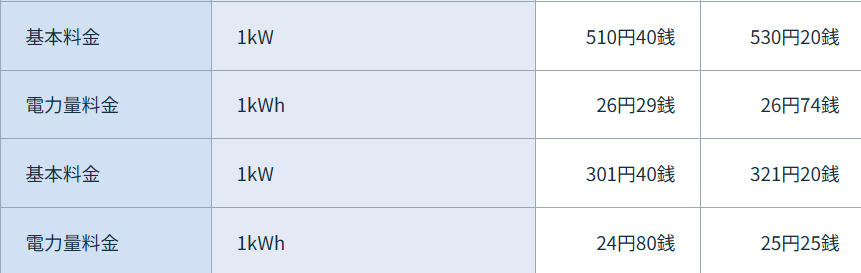

引用:ほくでん

一方で深夜電力は約27円となり、差額で9円の電気代が見込まれます。

全国的に深夜電力の見直しが行われており、以前より単価が高くなっているため、深夜電力でポータブル電力を充電するときの節電効果は高くありません。

ポータブル電源の普段使いの節電で元を取るためのコツ

ポータブル電源の節電で元を取ることが難しいのを理解したら、続いてはできるだけ元を取りやすくするための工夫の仕方です。

ここでは、節電で元を取るためのコツを紹介します。

深夜電力を利用した充電でコストを抑える

電気料金プランによっては、夜間の単価が昼間より大きく下がるケースがあります。

この差を利用して、電気料金の安い深夜にポータブル電源を充電させ、電気料金の高い日中にポータブル電源を使うのです。

北海道電力の場合で、昼間が36円/kWh、夜間が27円/kWhのプランなら、1,000Whモデルを充電するたびに約9円の差額が生まれます。

毎日充電すれば1か月で約270円、年間では約3,240円近い節約が可能です。

10年使えるポータブル電源なら32,400円の節電となり、実質的にポータブル電源を32,400円引きで買ったのと同じになります。

ソーラーパネルを活用して無料で充電する

ポータブル電源の充電をソーラーパネルで行えば、電気代ゼロで電力を蓄えられます。

日当たりのよい環境に住んでいる人や、ベランダや庭で設置できる家庭では効果的です。

100Wのパネルを5時間使えば、約500Whを無料で充電できます。

これを毎日続ければ、1ヶ月あたり540円、年間で6,570円の節約効果が期待できます。

ただし、天候や設置条件に左右されるため「安定した節電源」とは言いにくく、10年間毎日充電できないため、10年間で32,850円の節約が妥当なところです。

深夜電力の節約32,400円+ソーラー発電の節約32,850円=65,250円引きでポータブル電源を買ったことになります。

ポータブル電源で元が取れなくても持っていると得られるメリット

それでは、ポータブル電源があるとどのくらいの節電効果が期待できるのかわかったら、続いては「元が取れなくても得られるメリット」を見てみましょう。

停電や災害の備えが保険代わりになる

ポータブル電源が手元にあり自分で電気を溜めておける、または作る行為は、災害時の備えになります。

電気代を節約してポータブル電源の費用をまかなうことができなくても、購入費の多少の節約になり、さらに安心が得られる点は、メリットが高いと言えるでしょう。

停電になっても、冷蔵庫や通信機器が使えるのは、お金に変えられない価値があるからです。

蓄電池よりもはるかに安い初期投資

蓄電池は100万円以上することが多いため、幅広い家庭に向いていません。

災害用や卒FITのために蓄電池を導入したくても、初期費用の高さから断念してしまう家庭もあるでしょう。

一方で、ポータブル電源なら数万円〜数十万円からの費用で済みます。

蓄電池代わりになる大容量ポータブル電源でも50万円〜100万円くらいなので、蓄電池を導入するより安く、卒FIT向けにもポータブル電源は注目されています。

元を取るための普段使いにおすすめのポータブル電源

| 機種 | 容量(Wh) | 1日あたりの節約額 | 月あたり | 年あたり |

|---|---|---|---|---|

| Jackery 500 New | 512Wh | 約10円 | 約300円 | 約3,700円 |

| BLUETTI AC70 | 768Wh | 約8円 | 約250円 | 約3,000円 |

| EcoFlow DELTA 2 | 1,024Wh | 約7円 | 約200円 | 約2,400円 |

では、さっそくポータブル電源でできるだけ元を取るためにおすすめのモデルを3つ紹介します。

昼間 36円/kWh、深夜 27円/kWh、昼間に100Wのソーラーで5時間発電、深夜電力で充電、夜間に電気を使用というモデルです。

Jackery500Newと100Wのソーラーパネル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 容量 | 512Wh |

| 使用回数 | 6,000回 |

| 定価 | 59,800円 |

| 100Wソーラー | 34,800円 |

ジャクリ500Newを6,000回使うと、計算上では約60,000円の節約となり、ジャクリ500New本体価格をまかなえます。

しかし、毎日晴天が続くとは限らないことや、ソーラーパネルの価格も別途かかるため、この組み合わせで元は取れません。

それでも、ポータブル電源費用の多くを節約できると考えれば、購入するメリットは高いと言えますね。

EcoFlow DELTA 2と100のソーラーパネル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 容量 | 1,024Wh |

| 使用回数 | 3,000回 |

| 定価 | 143,000円 |

| 100Wソーラー | 23,540円 |

エコフローデルタ2を使った場合、1日あたりの節約は約8.3円、月あたり約249円、年間約3,035円の節約になります。

3,000回毎日使ったとすると24,900円の節約となるため、ソーラーパネル代くらいの節約金額です。

BLUETTI AC70と120Wのソーラーパネル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 容量 | 768Wh |

| 使用回数 | 3,000回 |

| 定価 | 79,800円 |

| 100Wソーラー | 15,000円 |

ブルーティのAC70の場合では、1日あたり約6.6円、月あたり約198円、年間約2,405円の節約になります。

3,000回使うと約19,800円節約できるので、ソーラーパネルを無料で買ったことと同じになります。

ポータブル電源で元を取るに関するよくある質問

ここでは、ポータブル電源で元を取りたいと考えている方が、知っておきたい事柄を複数紹介します。

Q1:ポータブル電源だけで生活はできますか?

結論から言うと、ポータブル電源だけで家庭のすべての電力をまかなうのは現実的ではありません。

ここにソーラーパネルを組み合わせた場合、晴天の日であれば、日中に発電した電力を充電しつつ、同時に家電を稼働させる「自給的なサイクル」が可能になりやすいです。

Q2:ポータブル電源で元を取るならソーラーパネルは必須ですか?

必須ではありませんが、元を取ることを考えるならソーラーパネルの併用は大きな助けになります。

ポータブル電源は元を取るのまとめ

この記事では、ポータブル電源で元が取れるのか解説してきました。

電気料金が安い深夜電力で充電したり、日中にソーラーパネルで発電したりすれば、購入費用をまかなえるのでは?と考えてしまいますが、現実的には難しいです。

しかし、電気代の節約になることは間違いありませんし、ポータブル電源があれば自分で電気を蓄えられる安心感があるので、買って無駄になることはありませんよ。

ポータブル電源でできるだけ元を取りたい方は、使用サイクルが6,000回のように大きいものを選び、さらにセールで安く買うことをおすすめします。

ジャクリのセール情報は以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧になってみてください。